|

|

「天体観測」と聞くと、何となく、専門用語が飛び交う難しいもの、というイメージはありませんか? 毎日望遠鏡をのぞいて、難解な数式を操って、特別な能力や技術を駆使しながら黙々と作業をする・・・ そんな風に思ってはいないでしょうか? 研究者や専門家は、もちろん、宇宙の成り立ちや行く末までを解明し、 この世界を統べる法則を見いだして、生命の謎や宇宙原理のなぜに迫ろうとしています。 でも、 夜空に輝く月の光に癒されるとき、うっすら残る夕焼けの中に一番星を見つけたとき、 満天の星空を横切る天の川に吸い込まれそうになったとき、そして、ビルの谷間から見上げる1等星の輝きに気づいたとき、 それが「天体観測」の第一歩です。 「観測」の始まりは、まず夜空を見上げることです。 気軽な天体観望(鑑賞・観察)や星空ウォッチングからすべてが始まります。 |

|

|

天体観測の対象 観測の実際 天体望遠鏡のこと 知っててお得 |

|

||

| 太 陽 と 日 食 | ||

|

地球から太陽までの距離は約1億5千万kmです。 半径は地球の約109倍(696000km)、 質量は約33万倍もの大きさです。 明るさは−27等級、約27日で自転しています。 太陽を肉眼で見ると、目を傷める可能性がありますので、 遮光フィルター(日食グラスなど)を用いて観測します。 望遠鏡の場合は、専用フィルターや投影板を用いて観察します。 日食は、新月の時に起きる現象で、 月の影に地球の一部が入ることにより生じます。 部分日食と皆既日食(完全皆既と金環)があります。 直径にして、太陽は月の約400倍ありますが、 地球からの距離も太陽の方が400倍離れていることにより、 偶然にも、太陽と月がほぼ同じ大きさに見えています。 |

|

| 「日食」のページへ | ||

| 月 と 月 食 | ||

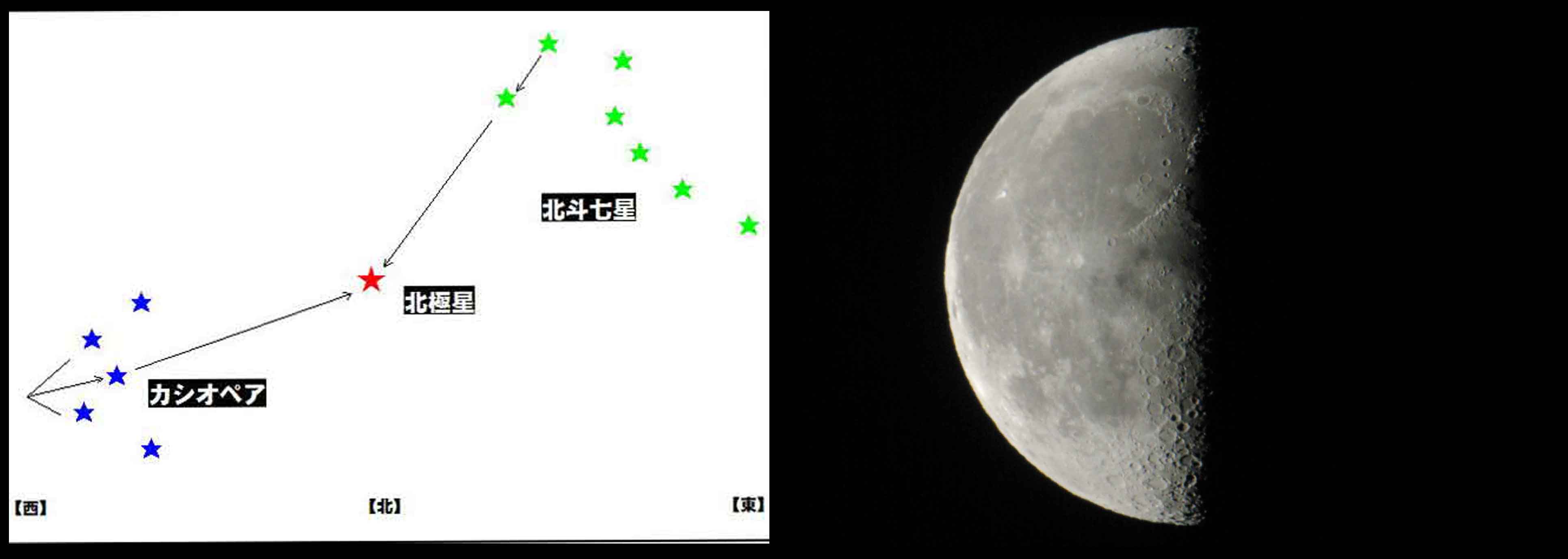

| 月は、地球の唯一の天然の衛星です。 直径は地球の約4分の1、満月の明るさは−12.7等級です。 常に地球に同じ面を向けて公転しています。 約38万kmの彼方にある月は、肉眼でも観察しやすく、 双眼鏡や小さな望遠鏡でもクレーターが見えます。 月齢と出没の時間を調べておけば、 天気さえよければいつでも観測可能です。 月食は地球の影に月が入る現象で、満月の時に起き、 一部が欠ける部分月食と 全体が影の中に入る皆既月食があります。 毎年数回起き、世界中どこからでも見ることができます。 また、月の出には既に月食が始まっている「月出帯食」や、 欠けたまま沈む「月没帯食」という現象も見られます。 |

|

|

| 「月食」のページへ 「月の観測」のページへ | ||

| 星 (恒星) と 星 座 | ||

|

肉眼で見える星は、明るさの順で、1等星から6等星に分類されます。 全天にある6等星までの星は約8600個ですが、 そのうち1等星は21個しかありません。 それらの星々をつないだものが星座で、 現在は88個に整理されています。 誕生星座や黄道12星座、 あるいは各季節を代表する星座から始めると覚えやすいでしょう。 春のおおぐま(北斗七星)、夏のさそり、 秋のペガスス、冬のオリオンなどは形もわかりやすく、 他の星座や明るい星を見つける道標でもあります。 夏の大三角や冬の大三角なども見つけやすい目印です。 |

|

| 「星座と神話」のページへ 「恒星の観測」のページへ | ||

| 惑 星 | ||

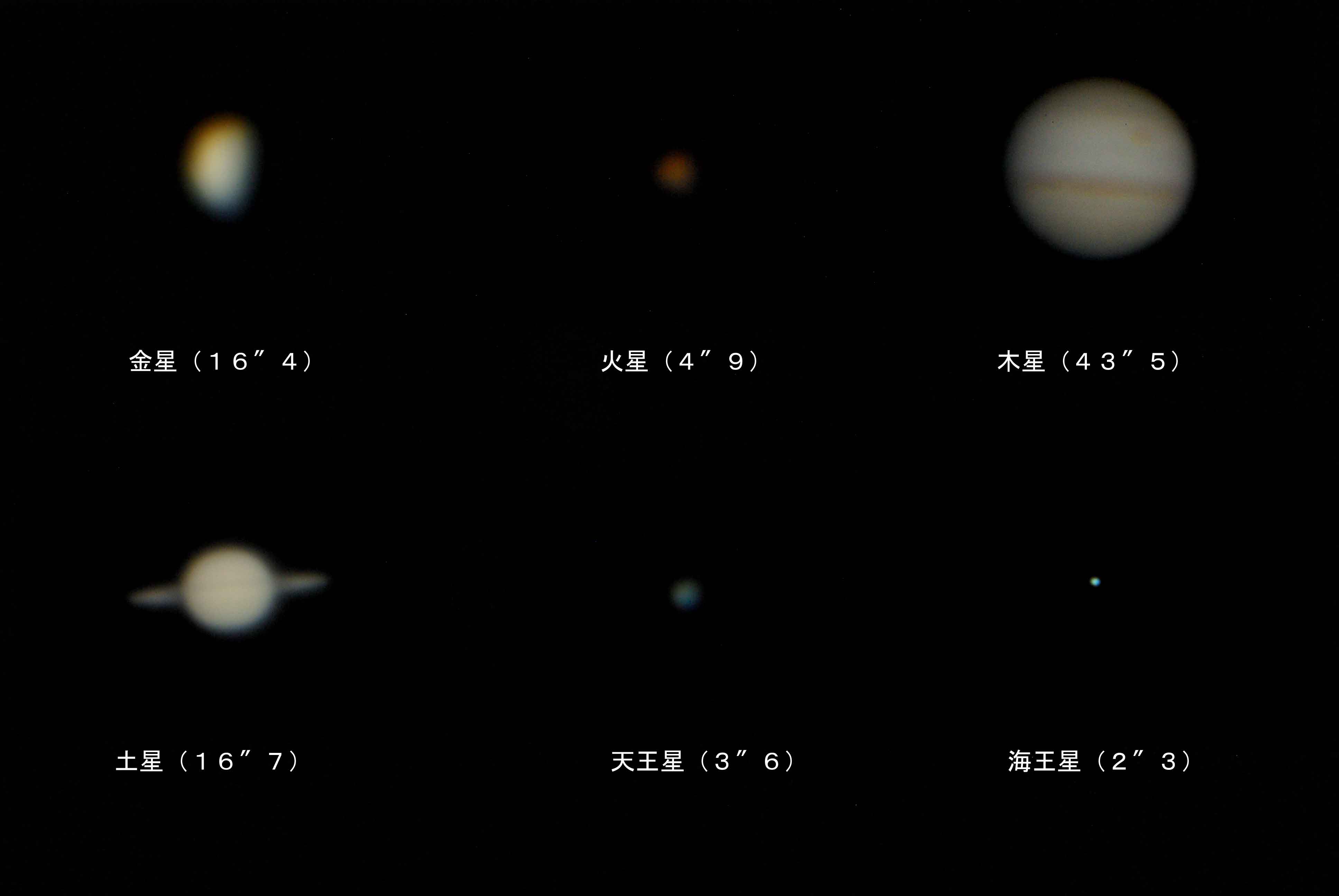

| 太陽系には、地球を含めて8個の惑星がありますが、 そのうち、水星・金星・火星・木星・土星の5つは肉眼でも見え、 定期的に観測すると、星座を移動していることがわかります。 表面の模様などを見るためには望遠鏡が必要です。 数十倍から数百倍に拡大することにより、 金星の満ち欠け、木星の縞模様や4大衛星、 火星の模様や土星の環を観察することができます。 惑星は、太陽の通り道(黄道)に沿って移動します。 いわゆる「黄道12星座」の中を動きますので、 惑星の位置などを事前に調べておくことが必要です。 時期によっては、いくつかの惑星が、 同じ星座の中で集合している様子を観測することもできます。 |

|

|

| 「惑星の観測」のページへ | ||

| 星 雲 ・ 星 団 ・ 銀 河 | ||

|

星雲と星団は銀河系(天の川銀河)の中にある天体です。 星雲には、死を迎えた星が放出したガスでできた「惑星状星雲」、 宇宙空間のガスの広がりが星に照らし出された「散光星雲」、 光を出さないガス領域である「暗黒星雲」、 巨大な星が大爆発した後にできた「超新星残骸」があります。 星団には、数十から数百の若い星が集まった「散開星団」と、 数万から数十万の年老いた星が密集した「球状星団」があります。 銀河は、銀河系の外にあり、天の川銀河と同様に、 数百億から数千億の星などを含む天体で、 宇宙全体では銀河が数千億存在すると考えられています。 多様な形や特徴を持ち、観察には双眼鏡や望遠鏡が必要です。 望遠鏡で見ると白っぽい光の固まりに見えます。 |

|

| 「星雲・星団・銀河コレクション」のページへ | ||

| 彗 星 と 流 星 | ||

| 彗星の「素」となる氷や塵は、小惑星帯や太陽系外縁に無数に存在し、 太陽に引かれて地球にも近づいてきます。 周期は数年のものから数百万年に及ぶものもあります。 中には、一度太陽に近づいて二度と戻らないものもあります。 流星は、主に彗星から放出された微少なチリなどが、 地球大気に突入して摩擦で消滅する際に発光する現象です。 太陽に近づいてきた彗星は、チリやダストの尾を生じ、 大きなものは肉眼でも見えるまでに成長することがあります。 ニュースなどで取り上げられるようなものは見ておく価値があります。 流星はほぼ毎晩見ることができますが、 年に数回、数多く見られる機会が流星群です。 夏のペルセウス群、冬のふたご群などが有名です。 |

|

|

| 「彗星の記憶」のページへ 「流星群」のページへ | ||

|

|||

| 準 備 し て お く と 便 利 | |||

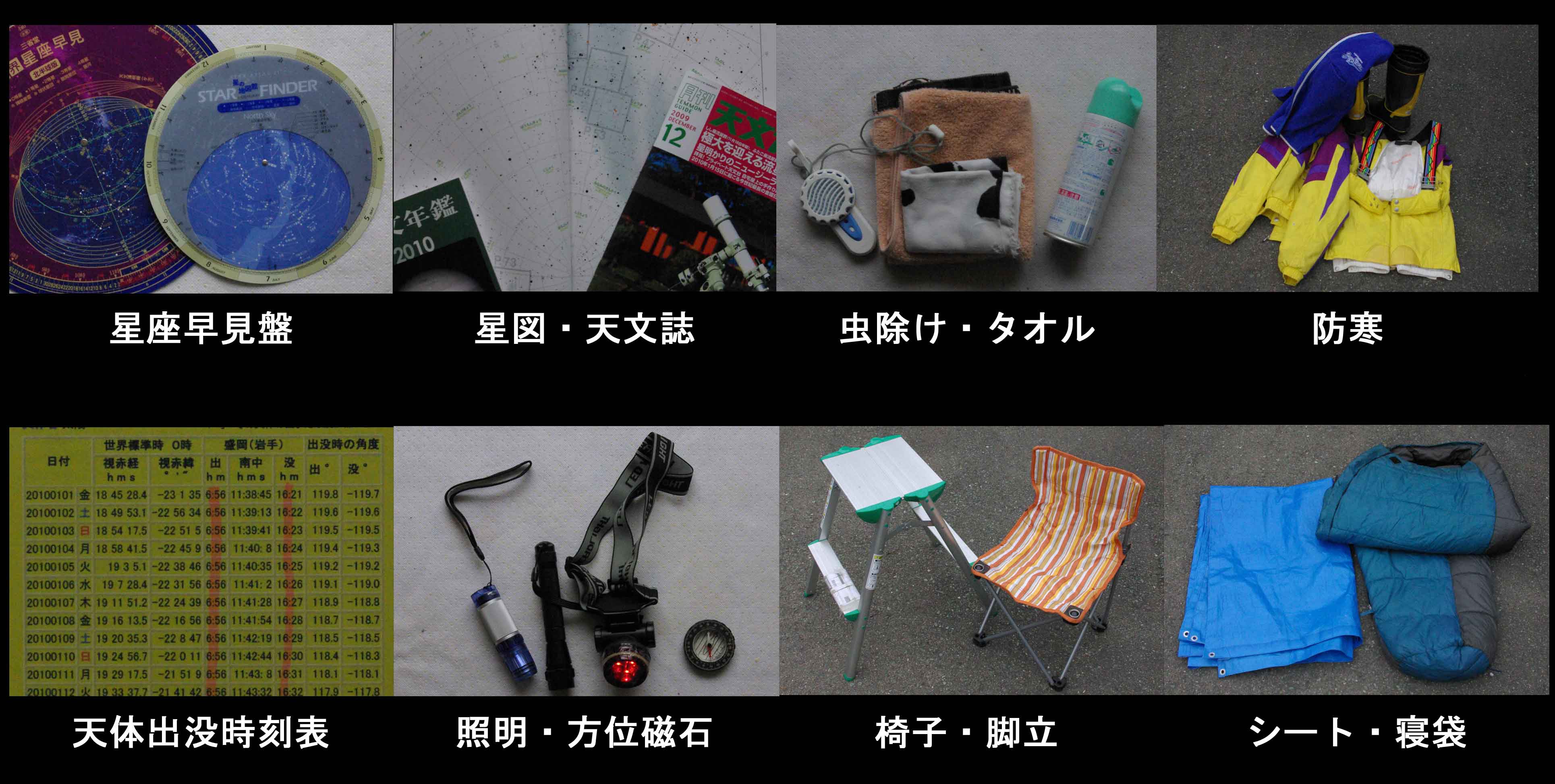

「今日は何を見ようかな?」 「何が見えるかな?」 観測の対象を確認するためには、星座早見盤があると便利です。 日付と時間を合わせれば、見える星空が現れます。主な星座や星を観察するためにはこれで十分です。 より詳しい情報や暗い天体の位置を知るためには星図などもあればよいでしょう。 パソコンや携帯・スマホなどによるシミュレーションソフトを活用することもできます。 夏には蚊などの虫がどこからともなくやってきて、集中力がそがれます。事前に虫除けスプレーなどを用意しておくといいでしょう。 夏の終わりから秋口にかけては、夜露が大変です。 用具や機材があっという間に水をかけたほどになることもあります。ちょっとした布やタオル・カイロがあると助かります。 夏でも夜間は冷えますので、それなりの防寒対策を。 月や惑星は出没時刻が日々変化します。 天体出没時刻表を準備しておけば、どの天体がいつ出て、いつ沈むか一目でわかります。 星座盤や星図を見たり、安全に動き回るために必要なのが照明です。 強い光は目がくらみますので、光が弱いもの、あるいは赤のセロハンを貼るなどの工夫をすれば強い味方になります。 長時間立ったままで観測すると、思った以上に疲労がたまります。 長い時間観測したいときは、ちょっと腰掛けて休むためのいすやキャンプ用のテーブルなどがあれば活用しましょう。 流星などの観測は、地面に寝転ぶのが最良です。シートや寝袋は使いでがあります。 |

|||

| 観 測 場 所 | |||

自宅の庭や学校のグラウンド、近所の公園などで観測する場合には、 照明や街灯を避けられるようなポイントを確保すれば、街中であっても比較的暗い星まで見えるものです。 機会があったら、人工照明がない暗い場所で、降るような星空を楽しみたいものです。 ただし、安全性が確保されているかどうか、事前にしっかり確認しておいた方が無難です。 |

|||

| 星 を 見 る ! | |||

これから見ることになる星座の配置や星のおおよその位置を事前に確認しておくと、 その場にいってすぐに観測態勢に入ることができます。 月が見たければ月が出ている日と時間に、暗い星や星座を確認したいときには月のない日と時間に、 などの下調べも必要です。 現地では暗闇に十分目を慣らし・・・・さぁ、天体観測! |

|||

|

|||

|

|||

月や惑星、星雲・銀河などを拡大して詳しく観測したいときには、天体望遠鏡が必要になります。 写真撮影まで考えると、精密な赤道儀つきの三脚のしっかりした頑丈なものがほしくなります。 天体ドームに据え付けて観測するような本格派でもない限りは、望遠鏡を持ち運んで観測することになります。 その都度移動して組み立て・分解の手間もかかりますし、毎回極軸調整などに時間がかかります。 望遠鏡があって使いこなせば、いろいろな天体を間近に見て、宇宙の神秘に触れることができ、日々充実した観測ができることは必至です。 望遠鏡の性能を測る目安は、「集光力」「極限等級」「分解能」です。 どれだけの光を集め、どこまで暗い天体が見えて、どれだけ細かいものを見分けられるか、ということです。 このような性能の善し悪しは、望遠鏡の口径でほぼ決まります。 おおざっぱに言えば、口径(対物レンズの直径/反射鏡の直径)が大きいほど性能が優れているといえます。 口径が5cmよりは10cm、10cmよりは20cmということです。 ただし、望遠鏡の性能は、レンズや鏡の材質や性能、赤道儀の精度や強度、三脚の材質や強度、など、口径以外の要素でも大きく左右されます。 倍率は、接眼レンズを変えることにより、自由に変えることができます。 焦点距離1000mmの望遠鏡であれば、20倍程度から300倍程度まで可能です。 ただし、倍率が大きくなればなるほど、視野が狭くなり、見える像は暗くなります。 月や惑星の詳細な観測を除けば、口径(mm)の数値が一般的な適正倍率です。 すなわち、5cmの望遠鏡であれば、50倍が適正ということです。「倍率」は、望遠鏡の性能として重要な要素ではありません。 それなりの機材ともなれば、重量もかさみ、場所もとり、お金もかかります。 購入の際には、観測の対象や目的にあったタイプ、大きさなど、十分考慮する必要があります。 |

|||

| 望遠鏡のタイプ別:利点と欠点 | |||

| 屈折望遠鏡 扱いやすく、手入れや保管が比較的容易で、 小型化が可能 口径が大きくなると重くて高価 |

反射望遠鏡 口径の割に安価で、大きさの割に軽い 反射鏡の向き(光軸)の調整が必要で、 筒内の空気の揺らぎにより像が不安定 |

シュミット・カセグレン 口径が大きい割に扱いやすい 光軸がずれやすく調整が難しく、 焦点距離が長く低倍率にできない |

|

|

||||

|

||||

| 北極星の見つけ方 北極星は、方角を知る上でとても重要な星です。 「天の北極」のごく近くにある星は「こぐま座α星」のポラリスです。 北天にあって、動くことなく、真北の方角を示しています。 北斗七星やカシオペアからたどることで 比較的容易に見つけることができます。 2等星ですが、周囲に明るい星が少ないことで、 少々明るい空でも目立つ存在です。 北半球では、緯度と同じ高度に見えますので、 岩手県では、約40度の高さに見えます。 腕を伸ばした握り拳の幅が、約10度の目安ですので、 地面(地平)から握り拳4つ分ほどの高さです。 |

日の出・月の出 「日の出(日の入り)」とは、太陽が昇って(沈んで)きて、 その上端が地平線に接した瞬間を指します。 それに対して、「月の出(月の入り)」とは、 月が日々形を変えることから、 月の中心点が地平線に接した瞬間を指します。 太陽は、春分と秋分には真東から昇り真西に沈みますが、 夏は北寄り、冬は南寄りから昇ります。 月の出は日ごとに遅くなり(平均して50分程度)ますが、 実際は30分以下から1時間以上まで、 出没の時間が変化しますので事前に調べておくことをお薦めします。 |

|||

|

||||

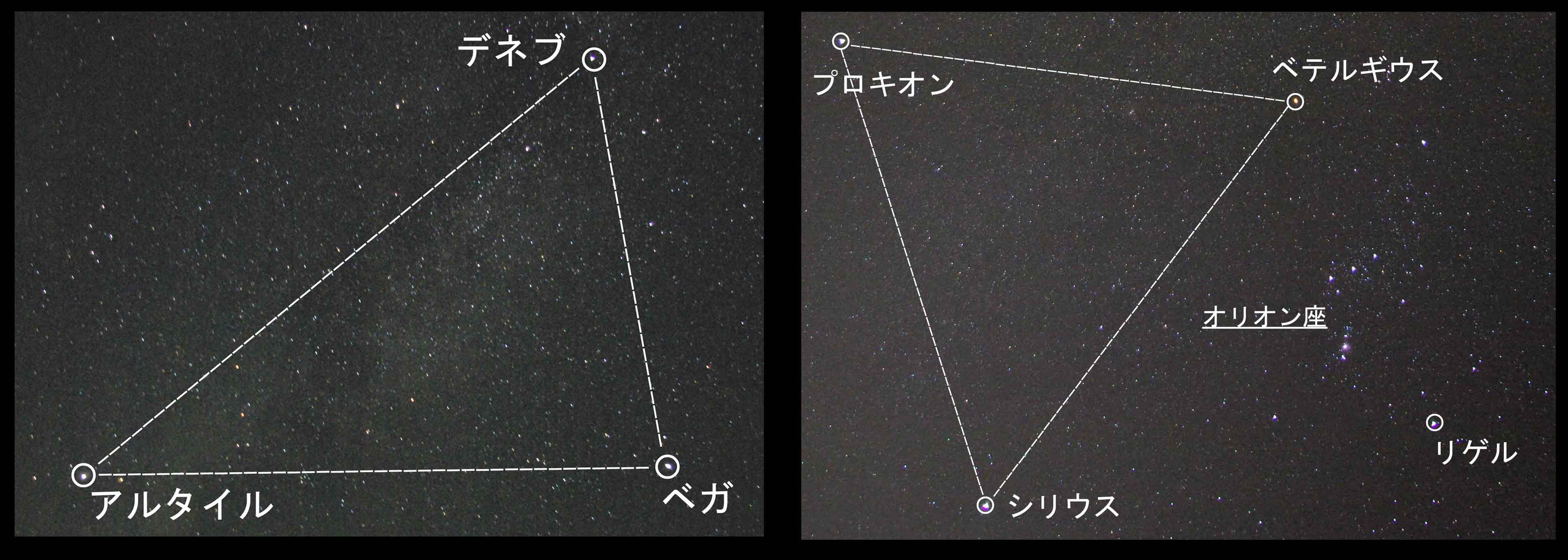

| 夏の大三角 夏の暗い夜空では、頭上に天の川が目立ちます。 天の川をはさんで、こと座のベガ(織姫)と、 わし座のアルタイル(彦星)が輝き、 はくちょう座のデネブとあわせて3つの1等星が 大きな三角形を作っています。 夏の大三角は、 春〜夏〜秋の星座を探すための絶好の目印です。 デネブ〜ベガの間は角度で24度、 ベガ〜アルタイル34度、アルタイル〜デネブ38度です。 げんこつで測ってみると、結構大きな三角形です。 |

冬の大三角 冬の夜空で最も目立つ姿形のよい星座はオリオン座です。 そのオリオン座のベテルギウス、 おおいぬ座のシリウス、そしてこいぬ座のプロキオン を結んでできるのが冬の大三角です。 いずれも明るい1等星で、 冷たい冬空に凛として光り輝くトリオ星の堂々とした姿に 寒さもしばし忘れてしまいそうです。 ほぼ正三角形で、それぞれの星の間の角度は26度、 げんこつ3つ分弱です。 冬の星座は明るい星が多く、1年で最も賑やかです。 |

|||

|

||||

| 1ヶ月は2時間分 地球は約24時間で軸の周りを一周(自転)し、 12ヶ月(365日)で太陽を一周(公転)します。 1周が360度ですので、星空の動きは、 1時間に15度、1ヶ月に30度ということです。 つまり、1ヶ月での動きは、2時間分の動きと同じなのです。 したがって、たとえば、 5月中旬の22:00の星空と同じ星空が見えるのは、 5月上旬では23:00、5月下旬では21:00、 そして、1ヶ月後の6月中旬では20:00となります。 |

方角による日周運動の違い 地球の自転に伴い、太陽・月、そして星々は、 東から昇り西に沈みます。 北半球で見た場合には、 北の方角では、北極星を中心として周囲の星々が 反時計回りに同心円を描きながら動きます。 北極星の近くにある星は一晩中、 そして一年中沈むことはありません。 東の空では地平から斜め上方に昇り、 西空では地平に向かって斜めにまっすぐ沈みます。 南では、東から西に地平と水平に星は動きます。 |

|||

|

||||

| 流星は明け方 流星(流れ星)は宇宙空間に漂う細かなチリが 地球大気に突入して発光現象を引き起こすものです。 ほぼ毎晩流星を目にすることができ、 平均して1時間に1〜2個は見ることができます。 夕方から夜半までは、 地球の進行方向とは逆からの進入になり、 それほど多くのチリが大気に突入しません。 逆に、夜半過ぎから明け方までは、 地球の進行方向に、より多くのチリがぶつかってくることにより、 流星の数が増えることになります。 「火球」と呼ばれる、非常に明るい流星を目にすることもあります。 |

黄道12星座 「黄道」とは太陽の通り道で、そこに配置されているのが、 誕生星座でも知られる、 おひつじ〜おうし〜ふたご〜かに〜しし〜おとめ〜てんびん 〜さそり〜いて〜やぎ〜みずがめ〜うお、の12星座です。 惑星はほぼ同一軌道面を公転していますので、 すべての惑星は12星座の中を移動することになります。 時として、12星座の中にある星雲や星団、 明るい星などに近づくこともあり、美しい眺めとなります。 一方、月の通り道は「白道」と呼ばれ、 黄道とはほんのわずかにずれています。 それにより、日食や月食が毎月起きることはありません。 |

|||

|

||||

| 明けの明星・宵の明星 金星は、大きさが地球とほぼ同じで地球の内側を公転しています。 太陽の近くを動いているように見え、 真夜中に見ることはできません。 地球から見て、太陽の左側にあるときには宵の明星、 右側にあるときには明けの明星となります。 地球に最も近い惑星ですので、 わずかな距離の違いでも、見かけの大きさや形が劇的に変化します。 遠いときには小さな円形に近く、 近くにあるときには大きな三日月形になります。 太陽・月に次いで明るく輝く天体です。 |

火星の接近 火星は、半径が地球の約半分、 太陽からの距離が地球の約1.5倍、 公転周期約687日、地球との接近の周期は約780日です。 火星の公転軌道は地球などに比べて楕円に近く、 接近時の大きさは大きく異なります。 また、接近時には地球が火星を追い越しますので、 その前後には火星の「逆行」が観察できます。 夏〜秋に接近するときには「大接近」、 それ以外は「小接近」「中接近」となります。 大と小では、見かけの大きさはほぼ2倍近くです。 2014年4月(小)、2016年5月(中)、2018年7月(大)、2020年10月(大) |

|||

|

|

|

|